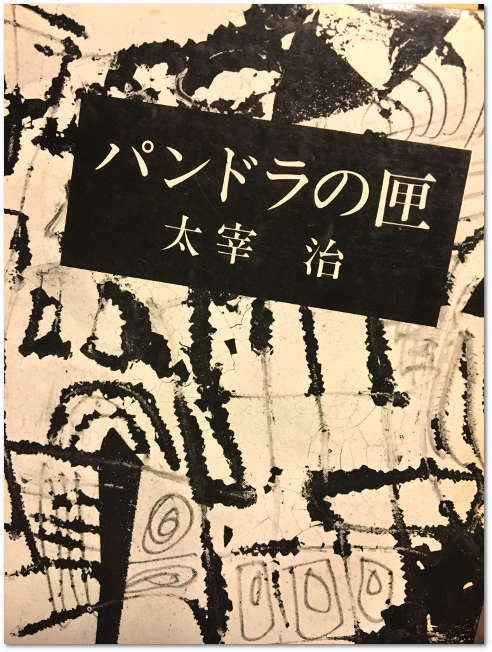

太宰治の『パンドラの匣』を再読。

本作品は彼の戦後まもなくの作品である。戦争の災禍を経た一般的日本人を登場人物に配し,絶望的境遇からささやかな努力をしつつ未来へと歩いて行こうとする新しい生を描く。楽観的で,人の生に対して前向きであり,とりわけて優れているわけでもないごく普通の人々の人間的機微の微笑ましい造形があり,明るい作品である。晩年の『斜陽』,『人間失格』といった傑作の,底抜けに暗い文学的性格とは対極にあるかのごとくである。

東日本大震災の悲劇のあと,未来への再生,希望,人との絆,といった,人の根源的なところに触れるものを求めなかっただろうか。太宰治の『パンドラの匣』に,震災直後に覚えたのと非常によく似た,人への懐かしさというようなものを感じる。想像するに,作家も太平洋戦争の苦しみを経て戦後を歩き始めた日本人同胞が愛おしくてたまらなかったのだ。

作品の題名『パンドラの匣』は,言うまでもなく,ギリシャ神話の有名なエピソードから取られている。

君はギリシャ神話のパンドラの匣という物語をご存知だろう。あけてはならぬ匣をあけたばかりに,病苦,悲哀,嫉妬,貪欲,猜疑,陰険,飢饉,憎悪など,あらゆる不吉の虫が這い出し,空を覆ってぶんぶん飛び廻り,それ以来,人間は永遠に不幸に悶えなければならなくなったが,しかし,その匣の隅に,けし粒ほどの小さい光る石が残っていて,その石に幽かに「希望」という字が書かれていたという話。〔…〕人間には絶望という事はあり得ない。人間は,しばしば希望にあざむかれるが,しかし,また「絶望」という観念にも同様にあざむかれる事がある。正直に言う事にしよう。人間は不幸のどん底につき落され,ころげ廻りながらも,いつしか一縷の希望の糸を手さぐりで捜し当てているものだ。それはもうパンドラの匣以来,オリムポスの神々に依っても規定せられている事実だ。

これは書簡体作品の手紙の書き手である主人公の言葉だが,「希望」の捉え方は本作品全体に通底する明るいニュアンスを纏っている。あらゆる不幸に塗れた現実で,一縷の希望を頼んで慎ましく前を向く潔さで,作品の色調が貫かれている。戦前・戦中の思想的・政治的悔恨などという受け売りの下品な思考様式に塗れることなく,「民衆」のリアリスティックな情緒と行動様式の観察に支えられていて,慎ましいがゆえにこそ,時局を越えた上品な味わいがある。

しかし,ギリシャ神話の本来の意味をここで考えてみる。パンドラがあけた匣(壷)からはありとあらゆる災厄が飛び出して来た。彼女は戦慄とともに慌てて蓋をしたところ,唯一「希望」だけが残った。普通の思考に基づく限り,災厄が閉じ込められた匣だったわけだから,最後に残された「希望」もまた「災厄」のひとつだという解釈ではなかろうか。つまり,希望というものが人間にとって災いとなる概念であるということ。

人間万事塞翁馬という故事があり,物事は禍福の両面性を持つという教訓である。それはそうなんだろうけれども,希望という言葉に対し,明るい未来への肯定的な信念ととるか,何かしら災いをもたらす否定的なものととるか。希望という言葉の正反対な解釈を前にすると,少したじろいでしまう。この両極端のどちらに引かれるのかは,時代が決めることのように思われる。太宰の生きた,戦禍のなかでゼロから歩き始めるような時代は前者に傾くのだろう。

さて俺はどちらだと自問する。普通の思考に基づく俺にとって,パンドラの匣の寓意において,「希望」は災厄である。希望がはかなく壊れたときの落胆は,堪え難いではないか。希望は適わぬのがデフォルトなんて,このデフレ時代にピッタリではないか。夢や希望を諦めきれずに人生を不幸にしている人がたくさんいるではないか。受かりもしないのにめげずに医学部をめざす五浪,六浪の浪人生のように。寺山修司もこんなことを言っている —「人類が最後にかかる,一番重い病気は『希望』という病気である」。

上の引用は手元にある旧い新潮文庫版からのものである。最近出ている版とは引用頁数が異なっているかも知れない。