2 月 14 日,バレンタイン・デーは,先週に引き続き大雪となった。いくら雪が珍しいといっても,度重なると,転んでケガはするし電車は止まるし,ウンザリした気分だった人は多いのではなかろうか。

会社からの帰り,長距離路線で長い鉄橋をいくつも超えなければならない横須賀線,東海道線はダイヤが大幅に乱れ,私は京浜東北線で JR 川崎駅まで出て,そこから無謀にも五キロを歩いた。底のツルツルの革靴で転ばないように歩くのは骨が折れた。首都圏の歩道は排水のために傾斜を設けているので,雪で凍結すると歩行が難しくなる。帰宅したら股関節がガクガクであった。とてもホワイト・バレンタインどころではなかったが,妻と娘がチョコレート,クッキーを呉れた。

雪が降り積もると,札幌で過ごした学生時代を懐かしく思い出す。部屋に籠って,胸を灼く熱いコーヒーを啜りながら,勉強したものである(ウソじゃありません)。就職すると学生時代のようにはいかなくなるけれども,余暇に本を読み音楽を聴く。雪に埋もれたこの夜も,バッハのオルガン作品集をひたすら流して,中国唐代の伝奇集を再読した。

ところで,古来,中国には三余ということばがある。これは,一年の余・すなわち農事の暇な冬,日の余・すなわち労働を終えた夜,時の余・すなわち戸外活動ができない陰雨のとき,という三つの時間を示しており,読書すべき閑を見いだすときとされている。かくして,秋ではなくて,冬の夜の陰雨のころこそが藝術を楽しむに相応しい,というのが中国文人の伝統である。上田秋成はこのことばに基づいて「三余斎」(三余のオヤジ)と号したことがあった。そう,仕事を持つ社会人にとって,三余斎こそが風流なのではなかろうか。

このように,日本人も江戸のころまではこうした中国の文人気質に憧れたものだが,最近の日本人は,昭和三十年代くらいのころの己の見窄らしい姿をすっかり忘れてしまったのか,中国人というと「パクリ,低民度」などと(他人のこと言えんの?)嘲りしか口にしない。人文が退化した証拠である。領土紛争で両国の子供じみたナショナリズムが沸騰しようが,日中政府がイガミ合おうが,何があろうが,私は中国の偉大な伝統を,そしてそれに衷心の敬意を抱いた日本の古き善き文化伝統を,心から尊敬している。

というわけではないが,陰雨ならぬ大雪に閉じ込められて三余を思い起こし,漢詩を捻った。もはや立春も過ぎ,冬というのもそぐわないし,一方で大雪に見舞われ,なのに雪ではなく雨を詠み込んでいて,要するに,ちぐはぐなわけなんだけど。三余と来て,秋成に思い及び,そうすると次は陰雨のあとの雨月ということになるんである。

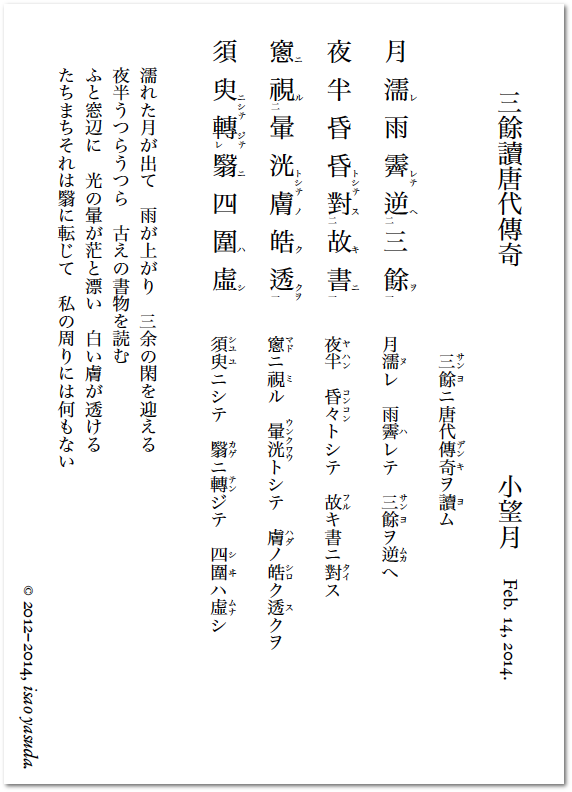

三餘ニ唐代傳奇ヲ讀ム — 功散人,小望月 Feb. 14, 2014.

月濡雨霽逆三餘 月濡レ 雨霽 レテ三餘 ヲ逆 へ

夜半昏昏對故書 夜半昏々 トシテ故 キ書ニ對 ス

窻視暈洸膚皓透 窓ニ視 ル暈 洸 トシテ膚 ノ皓 ク透 クヲ

須臾轉翳四圍虛須臾 ニシテ翳 ニ轉 ジテ四圍 ハ虛 シ

濡れた月が出て 雨が上がり 三余の閑を迎える

夜半うつらうつら 古えの書物を読む

ふと窓辺に 光の暈が茫と漂い 白い膚が透ける

たちまちそれは翳に転じて 私の周りには何もない

Wet Moon appeared after rain, coming to my free time

At midnight with half sleep, I was reading old stories

Through the window dim haloes drew a white body

Suddenly it transformed into shadow, I was surrounded by vacant walls

(1) 詩格: 七言絶句平起式平韻正格

(2) 韻字: 餘・書・虛(上平聲六魚)

参考までに平仄は以下のとおり。

| ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |

| 月 | 濡 | 雨 | 霽 | 逆 | 三 | 餘 |

| ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |

| 夜 | 半 | 昏 | 昏 | 對 | 故 | 書 |

| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |

| 窻 | 視 | 暈 | 洸 | 膚 | 皓 | 透 |

| ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |

| 須 | 臾 | 轉 | 翳 | 四 | 圍 | 虛 |

LaTeX で縦組した画像と LaTeX 原稿も掲載しておきます。

% -*- coding: utf-8; mode: latex; -*-

% 七絶 2012.1--2014.2

% $Id: shichizetsu.tex 11 2014-02-15 12:22:55Z isao $

\documentclass[12pt,b5paper]{tarticle}

\usepackage[T2A,T1]{fontenc}%

\usepackage[russian,japanese]{babel}

\usepackage[deluxe,expert,multi,jis2004]{otf}% OTF 和文(齋藤氏)

\usepackage{sfkanbun,furikana}% 漢文訓点・縦組振仮名パッケージ(藤田先生)

\usepackage{plext}% pTeX 縦組拡張

\usepackage[osf,swashQ]{garamondx}% Garamond font

\newcommand{\saku}[3]{\normalsize #1 #2, #3.}%

\newcommand{\cpright}{%

\hfill\copyright\ \raisebox{0.308em}{2012--2014, \textit{isao yasuda.}}}%

\pagestyle{empty}

\begin{document}

~\par

\begin{kanshiyomi}{10zw}{20zw}

\daisakushai{三餘讀\CID{13955}代傳奇}%

{\hfill 小\CID{14036}\CID{13746} \saku{Feb.}{14}{2014}}

& \hskip1zw \Kana{三,餘}{サン,ヨ}ニ\CID{13955}代\Kana{傳,奇}{デン,キ}ヲ%

\kana{讀}{ヨ}ム \cr

%

\CID{13746}\kundoku{濡}{}{レ}{}雨\kundoku{霽}{}{レテ}{}%

\kundoku{\CID{13709}}{}{ヘ}{二}三\kundoku{餘}{}{ヲ}{一}

& \CID{13746}\kana{濡}{ヌ}レ 雨\kana{霽}{ハ}レテ \Kana{三,餘}{サン,ヨ}ヲ%

\kana{\CID{13709}}{ムカ}へ \cr

夜\CID{13986}昏\kundoku{昏}{}{トシテ}{}\kundoku{對}{}{ス}{二}%

\kundoku{故}{}{キ}{}\kundoku{書}{}{ニ}{一}

& \Kana{夜,\CID{13986}}{ヤ,ハン} \Kana{昏,々}{コン,コン}トシテ %

\kana{故}{フル}キ書ニ\kana{對}{タイ}ス \cr

\kundoku{\UTFM{7ABB}}{}{ニ}{}\kundoku{\CID{13346}}{}{ル}{二}暈%

\kundoku{洸}{}{トシテ}{}\kundoku{膚}{}{ノ}{}\kundoku{\CID{7844}}{}{ク}{}%

\kundoku{\CID{13960}}{}{クヲ}{一}

& \kana{\CID{14932}}{マド}ニ\kana{\CID{13346}}{ミ}ル \kana{暈洸}{ウンクワウ}%

トシテ \kana{膚}{ハダ}ノ\kana{\CID{7844}}{シロ}ク%

\kana{\CID{13960}}{ス}クヲ \cr

須\kundoku{臾}{}{ニシテ}{}\kundoku{轉}{}{ジテ}{レ}\kundoku{翳}{}{ニ}{}四%

\kundoku{圍}{}{ハ}{}\kundoku{\CID{13336}}{}{シ}{}

& \Kana{須,臾}{シユ,ユ}ニシテ \kana{翳}{カゲ}ニ\kana{轉}{テン}ジテ %

\Kana{四,\CID{13528}}{シ,ヰ}ハ\kana{\CID{13336}}{ムナ}シ \cr

\end{kanshiyomi}

\vspace{2zw}

\begin{quote}

濡れた月が出て 雨が上がり 三余の閑を迎える\\

夜半うつらうつら 古えの書物を読む\\

ふと窓辺に 光の暈が茫と漂い 白い膚が透ける\\

たちまちそれは翳に転じて 私の周りには何もない

\end{quote}

\cpright

\end{document}

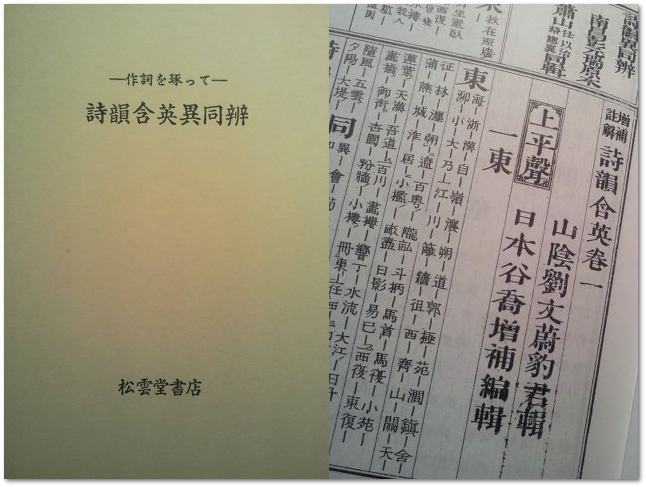

詩韻含英異同辨

漢詩を作るとき,手元において頻繁に参照するのは,もちろん漢和辞典である。現代的なことばを織り込みたい — これは邪道なんだけど — ときは,日中辞典を引いて文字を探る(中国語はまるで知らないのに,漢詩のためだけに小学館『日中辞典』を所有している)。詩形を整える際に,拙作の漢詩ツール: misima 漢詩作成支援 - 平仄音韻分析・詩語検索・漢字平仄検索によって平仄・音韻チェックをする。平仄が合わない場合,漢字検索機能,詩語検索機能を用いてあれこれ文字を探り,試行錯誤を繰り返す。

江戸漢詩人は,詩語を探り当てるのに『詩韻含英異同辨』という韻書を調べるのが常道だった。これは清の劉文蔚の撰による書籍である。明治十二年に谷喬が増補し,石川梅次郎が編校した昭和三十七年初版,松雲堂書店刊の版がいま現在でも手に入る。平水韻平仄に応じた漢詩の詩語のリストを検索でき,古くから漢詩作成者必携の韻書とされている。私もしばしば参照する。一般の書店ではおそらく入手不可能で,版元・松雲堂書店から取り寄せなくてはならない。

トン・コープマンのオルガン独奏によるバッハのオルガン作品集 CD 6 枚組。これ,私は十年以上前に横浜西口の HMV で 3,000 円くらいで叩き売りしているのを眼に留めて購入したのである。解説などまるでなくて曲のトラック一覧しか記されておらず,海賊版かとも疑ったものである。中身の演奏は確かである。

漢詩の LaTeX 組版のための参考書。

『唐代伝奇』については改めて言うことはない。私の読後感をここに記してある。