お休みの今日の夕方,武蔵小杉まで散歩。妻が会社のイベントのために出勤し,その後の打ち上げ会にも出席するというので,家族皆それぞれ晩は外食。JR 南武線高架下にある「王将」でひとり夕飯を取った。231 円の餃子と 420 円の焼飯。ごく普通で何の変哲もない,それでもまさにそれらしい味のする餃子と炒飯。この笑ってしまうくらいの当たり前さが私に合っている。

帰路,日本電気多摩川事業所そばの踏切に留められ,歩道橋の階段を上る。歩道橋には老人とその孫と思しき五歳くらいの男の子とが,二人して,行き交う電車を眺めていた。「あ,これは横須賀線だ」と男の子が嬉しそうに叫んだ。ここは JR 横須賀線・湘南新宿線と高架で東海道新幹線とが通っていて,車輛も横須賀線,東海道線のみならず,新幹線,特急成田エクスプレス,踊り子号,貨物列車,電気機関車などなど,多種多様に見物できる。会社の帰りにこれまで何度かこの二人を見かけたことがある。小さい男の子というのは,電車が本当に好きである。もう夜七時ころ。今宵もかなりの時間,二人して電車を眺めていたようだ。上弦の月が,正中から少し西に傾いたところに,朧に霞んでいた。

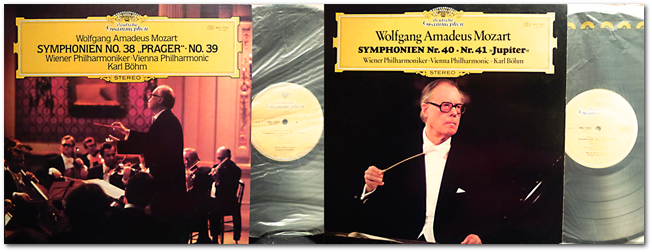

帰宅して,モーツァルトの最後の交響曲のアナログレコードを掛けた。38 番のプラハ,40 番は何かにつけ聴きたくなる。そして演奏はカール・ベーム。誰が何と言おうと,ああいい曲だと身に沁みさせてくれたレコードが,その人にとって最良の盤である。モーツァルトのシンフォニーでは私の場合カール・ベームとウィーン・フィルである。ただそれだけ。これこれかくかくしかじかだからベームがよい,なんてまったく説明できない。

40 番を聴きながら,音楽評論家・黒田恭一氏が書いた,レコードのライナーノートを読む。

ここでの,ベームとウィーン・フィルハーモニーによる演奏が思いださせた言葉がある。それは,フランスの哲学者ジャン=ヴィクトル・オカールの『モーツァルト』という本でみいだせるものだ —「モーツァルトの音楽は,よくあるような多彩な形式の展開ではなく,人びとのはいる庭園だからです。しかし,いつ,どこでその扉が開くかも,またそれが開くかどうかさえも,だれにも予見できない。鍵は内部にあるのです……」(高橋英郎訳)。

むろん,その言葉は,モーツァルトの作品についてのものだ。しかし,「鍵は内部にある」という言葉は,あたかも,ここでの,ベームとウィーン・フィルハーモニーによる演奏についていわれたものでもあるかのように,思える。ということは,これは,きこえてくるものを待つ演奏ではなく,ききての側が,「内部にある」はずの「鍵」をさがしにゆくべき演奏ということで,きこえてくるものを待つかぎり,なにひとつきこえないということだってここでは,起りかねない。したがって,この演奏は,決して横着には音楽をきかない,しなやかに音楽によりそいうる,「庭園」に「はいる」ことができるききてのものといえよう。

オカールの言葉は,「モーツァルトの音楽は……」とはじまっている。そしてその部分のしめくくりで,「鍵は内部にあるのです……」といっている。そして,この「鍵は内部にあるのです……」という言葉が,もし,ここでのベームとウィーン・フィルハーモニーの演奏についてもいえるとしたら,この演奏は,モーツァルトの音楽の,はなはだモーツァルト的な演奏ということになるのではないか。

これ,モーツァルトの「音楽」についても,ベームのモーツァルト「解釈」についても,何も語っていない。よって,当然ながら,音楽について何も教えてくれないし,これまでその曲を耳にして認識できなかったことについて何も気付かせてくれない。

オカールはモーツァルトの音楽は内側から鍵が掛けられた庭園のようだと語っているのに,黒田氏はそれを勝手に解釈して「『内部にある』はずの『鍵』をさがしに」ゆかないと「なにひとつきこえない」かも知れないなんて飛躍している。鍵が内側からかかっていて外側からは予見できないわからなさにこそ,思うに,オカールの言の主眼がある。つまり,内側にある以上「さがす」人間的努力さえをも超越しているのだ,「鍵」を探すなんて無意味だ,とも捉えられ,黒田氏の解釈とはむしろ正反対のことを言っているように私には思われる。しかも,黒田氏は,どうして「鍵は内部にある」なる概念がベームとウィーン・フィルの演奏に相応しいのかもまったく説明していない。なのに,「もしそうだとしたら」と強引に附会することでこのベームとウィーン・フィルの演奏こそが「モーツァルト的」だと「結論」している。

いやはや。クラシック音楽評論家というのは無から無を創造できるすごい人たちだということがわかるのである。「もしベームとウィーン・フィルの演奏が『鍵は内部にある』モーツァルトに相応しいものだとしたら,ベームとウィーン・フィルの演奏こそがもっともモーツァルト的である」— この種の論理を超越した感覚的トートロジーが著名外国人の引用や文学的・哲学的比喩をまぶされて繰り広げられる。日本で発売されるクラシック音楽レコードの解説は,その分量の四分の三が演奏家の凄さを祀り上げるだけのこうしたゴタクで占められている〔※〕。

さらに言うと,黒田氏に限らず,日本人が書いたクラシック音楽エッセイ本は,まず,ほぼ例外なく,著名人の引用や文学的・哲学的比喩をまぶされた個人的感想文である。究極において「僕はコルトーのショパンが最高だ」みたいなことしか言っていない。言説の音楽的根拠がないという点で「やっぱりチャイコンは諏訪内晶子だよ。だって美人だから」に類するミーハー評と本質的に同じである。個人的感想なら,それはそれでよいのだが,音楽について何も語っていないとはどういうことか。音楽を主題とする本なら音楽について論評することで勝負しろよと言いたくなるものばかりなのである。

私のバカブログの理屈抜きの「僕はベームのモーツァルトがいちばん好き」と,どこも,何も,変らない。これに対し,海外の CD 解説文は,作曲の経緯,作品構造の分析,音楽史上での位置の考察で徹底されていて,演奏家についてはその経歴が末尾にごく短くさらりと書かれているばかりなのがほとんどである。日本とは大違いである。

黒田氏による上掲の一文のような,音楽についてまったく語らない文学的エッセイ風音楽談義(否,はっきり言って雑談,戯言)こそが — 黒田恭一という名前はクラシック音楽の論壇ではたいへん高名なだけに —,演奏家のヨイショに始終するわが国の幼稚なクラシック音楽志向を決定付けているのだと思わずにおれない。批評を読めばその国の当該藝術のレベルがわかる,というのは本当らしい。

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

ユニバーサル ミュージック クラシック (2012-05-09)

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

ユニバーサル ミュージック クラシック (2005-12-14)