芭蕉の『野ざらし紀行』を尾形仂の評釈とともに読んでいる。D. Smirnov の芭蕉句ロシア語訳への注解作業と併行して,ゆっくりと,丹念に,芭蕉の俳句,連句,紀行,足跡,その研究文献を漁るのが,ここのところの私の余暇読書のリズムをなしている。芭蕉の全句露訳完結まで付き合うつもりである。

そして,目下,『野ざらし』の小夜中山から伊勢のあたりにいる。私のいちばん好きなくだりである。

廿日余りの月かすかに見えて,山の根際いと暗きに,馬上に鞭を垂れて,数里いまだ鶏鳴ならず,杜牧が早行の残夢,小夜の中山に至りてたちまち驚く。馬に寝て残夢月遠し茶の煙

杜牧の五言律詩『早行』の数行をほとんどそのまま裁ち入れた,未明の馬上行の残夢の静かな状況設定である。「残夢」とは,目覚めたあともまだ夢見をしているかのような朦朧とした気分を謂う。杜牧の漢詩,小夜中山という歌枕(新古今に西行の有名な歌「年たけてまた越ゆべしと思ひきや命なりけり小夜の中山」がある)の濃厚な文学的雰囲気は「残夢」のような俳人の幻想である。そんな状況のなかで現前の茶の湯を沸かす村家の煙にハッと覚醒するところが句の焦点にある。まるで,文学伝統一如の境地から目の前の事物の姿に美を見出すあり方に句のこころが変化したかのような,象徴的な句だと思う。茶という和漢の詩的イメージが色濃く煮詰まった事物を媒介にしているところも心憎い。

とはいえ,殘夢月遠し。仄かに黎明の差す暗く寒い林下,夢見ごこちで遠く朧にかすむ有明月を眺める。私はこの文学臭プンプンの凛としたたたずまいこそ,この句の好きなところである。今夜,月齢二十六の有明月が昇る。

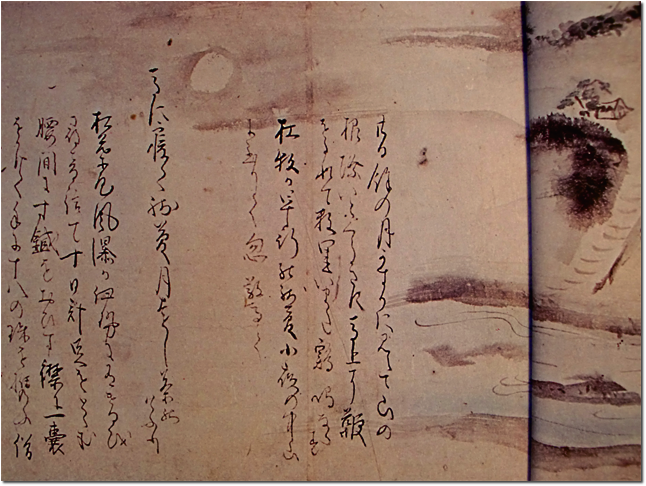

芭蕉直筆『甲子吟行画巻』大井川と残月,馬と寝て...

芭蕉直筆『甲子吟行画巻』大井川と残月,馬と寝て...この画は芭蕉直筆『甲子吟行画巻』の殘夢・殘月句とその前後の紀行文(詞書)のくだりである。描かれている月の姿は,有明月というにはどうも円過ぎる。芭蕉は『野ざらし紀行』を認めたのちの貞享四年に,この画巻を描いたとされている。その時点で句の月は観念化されていたのかも知れない。写真は 1976 年に出た『別冊太陽 No. 16, AUTUMN '76』から借用した。

このグラフ雑誌は,昭和四十一年に突如発見された(戦後,行方がわからなくなっていた)芭蕉自筆『甲子吟行画巻』を,かの柿衞文庫を創設した岡田利兵衞による論考と併せ,カラーで掲載している。芭蕉,貞徳,宗因,西鶴,蕪村,一茶などの江戸俳人から子規,漱石,虚子,蛇笏,波郷など近・現代俳人に至るまで,画賛・真蹟・俳画・短冊の印影を多数収録していて,古書ででも手に入れておきたい資料のひとつである。