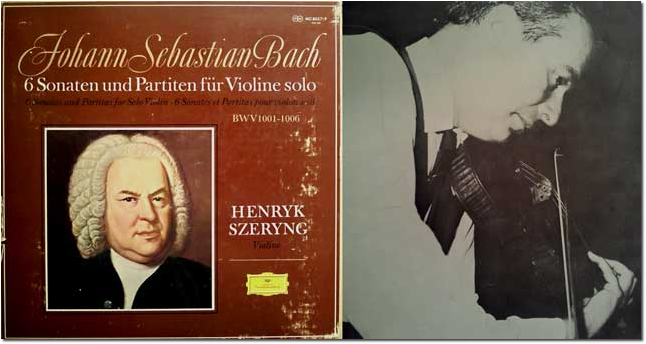

昨日,今日と,小春日和ともいえる穏やかな晴れた一日だった。帰宅してアナログレコードでバッハを聴く。無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ全 6 曲。ポーランド生まれの名ヴァイオリニスト Henryk Szeryng ヘンリク・シェリングの演奏による名盤である。ドイツ・グラモフォン,1967 年の録音。もう 30 年の付合いである。

この曲集では,なんといっても,パルティータ第 2 番ニ短調のシャコンヌがずば抜けて人口に膾炙している。シャコンヌの演奏の出来がこの曲集の録音の評価を分けると言ってもよいくらいである。「パルティータ」というと,近頃は,サッカー日本代表・ザッケローニ監督が試合後のインタビューでしきりに口にするイタリア語 partita が頭に浮かぶ。これはイタリア・カルチョの用語で「試合」という意味である。音楽用語としては 18 世紀バロックにおいて複数の舞曲から成る変奏曲風組曲といったジャンルを現す。複数の舞曲がテーマ的まとまりをもって相互に関係し変化する統一体。ゴールという目的をもった多人数の組織的営みであるサッカーの試合を,音楽の形式と結び付けるイタリア人の発想は面白い。

旋律楽器であるヴァイオリン一丁でポリフォニーを実現してしまおうという無茶苦茶な企みを持つこの形式は,積極的にポリフォニーを感じ取ろうとする成熟した聴き手のコンセンサスを必要とする。「無伴奏」というのは,このジャンルに対する後世の無理解に基づく誤った形容辞といってもよく,この形式感を共有する演奏者と聴衆にとっては,一丁の弦楽器で旋律と伴奏(通奏低音)とをすべてこなす完成された様式だった。この 6 曲(6 という数字はどうやらバッハにとって完全,完結を現すようだ)のなかで,私個人はソナタ第 1 番ト短調がいちばんの好みである。ソナタ第 1 番はアダージョ,フーガ,シチリアーノ,プレストの 4 楽章を通して,ヴァイオリンの旋律楽器としての伸びのある艶やかな音色と,重音・高速の分散和音によるトリッキーなポリフォニー感との様式構造を,もっともよく現す一曲だと思う(もちろん私の個人的感想)。とくにフーガは圧巻である。

この曲集はある意味で,ヴァイオリニストの技倆と,楽曲の音楽的構造に対するアプローチとをさらけ出してしまうところがある。シェリングの演奏は,思うに,シゲティの次の世代の代表的名演として,心に刻み込まれているファンは数知れない。シェリングのバッハを聴いて,心を癒され,生きる歓びを新たにし,感謝の念を持つ人は数知れない。そしていまもシェリングの次の世代の名演は現われていない。それくらい,このグラモフォン盤は特別な録音である。私は,学生のころ大学生協で購入したこのグラモフォンの 3 枚組 LP レコードをいまでも大切にし,半年に一回は必ず全曲を再生している。

この盤に付属するブックレットの解説文がまたたいへん優れている。著者名がしるされていないのが不思議でならない。バッハ自筆譜面の来歴,無伴奏ヴァイオリン曲の様式的特徴と普及の歴史,作曲年代と背景の考察,といった堂々たる学術的論考があり,それに続いて,モチーフの楽譜を数多く引用した楽曲の詳細な解説がある。私はバッハのポリフォニー音楽の偉大さをこのレコードの解説で教えられた気がする。これが誰の手になるものかいまだにわからないのが残念である。私の手元にある,1987 年に日本ポリドールから発売された CD 盤の解説は,音楽評論家・樋口隆一氏によるものに変更され — これはこれで,豊かな学識に裏付けられたまっとうな解説なのだが — 通り一辺倒のありきたりの文面になってしまっており,アナログ盤のものからのデグレードが否めない。紙面の関係もあるには違いないが,残念である。私の若いころはレコードやコンサート・プログラムの解説が楽曲理解の重要な情報源だった。いまはインターネットから玉石混淆の情報がワンサカ得られるからか,そもそも解説など誰も読まないからか,CD の解説はセット物であっても分量のみならず内容も薄い。とくにミーハー国・日本では,演奏家のヨイショにしか注力されていない感が否めない。

シェリングのこのバッハ CD のアマゾンリンクを設置しておく。

ユニバーサル ミュージック クラシック (2009-10-21)