勝見洋一『餞』を読んだ。ひとことでいうと,私小説の味わいのある幻想的にして麗しいポルノグラフィ。

古稀を過ぎた老人・欣哉は,若かりしころ暮らした北京を訪れ,中国に残した息子・志徳(じゆーど)の恋人だった中国人女性・麗倩(りーちん)と出会う。欣哉は彼女に,若くして死んだ妻・鳳霞(ふえんしやー)の面影を重ねてしまう。麗倩も欣哉に,文革(文化大革命)の果てに自殺してしまった志徳を見出す。こうして自然に — そう,自然に — 欣哉と麗倩は交わって,麗倩は懐胎する。

物語は,文革時以来の北京において,欣哉が北京料理や変わり果てた天橋の街並に侵され,亡き中国人妻の面影を追い求めるセンチメンタル・ジャーニーである。あっさりとした極上の清蒸桂魚(ちんじようごえいゆい:作品にも登場する桂魚の丸蒸し料理)のように,抑制の効いたポルノグラフィである。何かに囚われる心,記憶という奔放な幻想装置のみが,動きのない肉体の上を激しく駆け巡る。日中戦争と文革という暗い悲劇的背景が,登場する中国美女の肌の白さと滑りをいや増しに引き立てる,そういう凄みがあった。

作者・勝見洋一は,本書の経歴をみると,中国料理をメインとする料理評論家のようだが,本作品が初の小説である。作品にも北京料理の数々が描かれており,しかも状況に応じた心憎い選定であることがわかる。三島由紀夫の小説では描かれる料理が作品世界のお飾りないし彼の文人的教養の披瀝でしかないのに対し,勝見洋一では,谷崎潤一郎や開高健の作品と同様,食したことのない料理の描写で,一度でよいからそれを食ってみたい強い衝動に駆られるのである。女と二人で旨い料理を食うのは性交するのと同じである。

だから,それにつづく清蒸桂魚はさすがに見事な出来だった。ほんの少しの生姜と葱で蒸すだけで,淡いくせに口の中を切られるような鋭い桂魚の味が引き出されていた。白身の肉は締まっていたが,自分の舌よりもほんの少し柔らかかった。その白身にまとわりついているさらりとした脂は,胃からすぐに体の隅々に染みていくようで,麗倩との会話もなにかそんな不思議なものの力で押し流された。桂魚の棲んでいた深くて大きな河が,麗倩の背後に流れているようだった。今の十月の大河を疾走する緑色の水の流れを,欣哉は夢のように見た。[ ... ]

すると欣哉の口の中に,ふと,さっき食べた大河の水と藻で育った桂魚の味がよみがえった。そんな野卑と繊細が入り混じった味が,鳳霞のくちびるの裏の柔らかな粘膜にいつもうっすらと貼りついていたのだったと思いだす。それならばいまの麗倩も,大河の水の味と臭いを満々とからだに湛えているのか。

親子世代の二人の男女の襷がけの一種倒錯したエロティックな関係は,残りの死した二人の存在への思慕そのものである。生まれて来る子供への呼びかけにその妄執が収斂して,作品は終わる。弦楽四重奏の入り乱れた黝い変奏がシンプルなリエゾンで楽曲を閉じられるような,明るい余韻を残す。

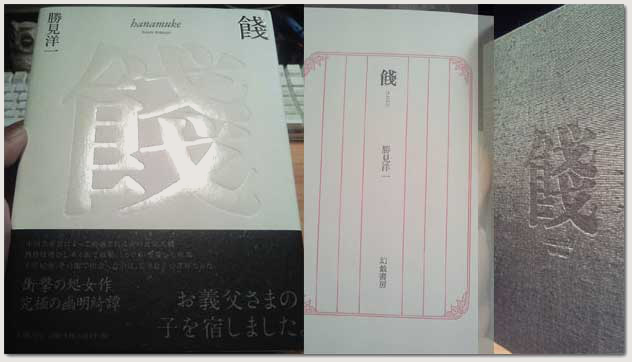

上のアマゾン・リンクでは皆目わからないのだが,本書の極上のポルノグラフィは最近では珍しい美しい本作りに支えられている。単調な白のカバー,灰色クロス装表紙に空押しで「餞」のエンボス加工。艶消しの黒い帯。この白と黒とその中間色・灰は作品の老嬾・艶容の,死臭のあるエロスに相応しい。扉は題名といやらしさを秘めた赤の古風な飾り罫。この物語性にあって,版面の 32 × 12 文字の活字 — そう,電算写植ではなく活版の活字 — は,なまめくようないやらしい手触りである(印刷は内外文字印刷)。最近では稀にみる本なんである。装丁家・間村俊一の名は覚えておくとよい。こういう装丁は日本の至芸ではないかと思う。ぜひ,手に取って,装丁ともども作品を堪能いただきたい。

付記:

この作品が映画化されないか,私は秘かに期待している。そう,日中合作ポルノグラフィとして。日中戦争,文革という両国の恥辱の歴史がモチーフになっているところ,人間の過去,現在,未来が性を巡って美しく昇華しているところを,映像でもぜひ観てみたい。作者はあまり意図していないかも知れないが,中国文学伝統をいたく尊敬する私は,こういうポルノグラフィこそが日中両国の文化的近親性を共有させてくれてよい,と勝手に信じている。

現代の中国ではポルノはタブーに近いので無理か。餞の題名は死者を送る紙銭に冥界との接点を見出す象徴になっているんであるが,現代中国なら文字通り金とセックスするニュアンスを帯びてしまうかも知れない。あと,『失楽園』みたいなどうしようもない下品な映画になる危険性もないことはない。やっぱり文藝としてひとりこっそり楽しむに限るのか。