Не выжмешь из рассказа моего.

... それ以上なにも

俺の物語からしぼり出せはしない

ロシアの国民的詩人,アレクサンドル・プーシキンの作品に『コロームナの家』(1830 年作品。原題: «Домик в Коломне»)という小さな物語詩がある。手元にあるソヴィエト科学アカデミー版全集でたった十一頁である。

プーシキンの作品は,抒情詩,韻文小説『エヴゲーニイ・オネーギン』を筆頭に,『青銅の騎士』(物語詩),『ボリス・ゴドゥノフ』,『モーツァルトとサリエリ』(詩劇),『大尉の娘』(長編小説),『スペードの女王』,『ベールキン物語』(短篇集)が有名で,日本で出版される翻訳では,これらを収録してほぼ代表作を網羅したことになっている。こうした作品集では『コロームナの家』が収録されることはまず想像できない。なぜなら,この作品は語られている話があまりにくだらないものにみえるからだと察せられる。

しかしながら,『コロームナの家』は円熟したプーシキンの文学観が論争的に露になっている点,文学論の知的な展開,巧妙なパレラリズム,無名的登場人物のナンセンス性とで,私の好きな作品のひとつなんである。

『コロームナの家』は弱強五韻脚・オクターヴァ(イタリア詩起源オッターヴァ・リーマの八行詩節)構節法による厳格な詩形式に基づく物語詩である。ソネットの変種的十四行詩節を単位に物語を展開した『エヴゲーニイ・オネーギン』と同様の,詩的技術的制約に満ちた構成で,しかも脚韻のヴァラエティが一詩節に三種類しか許されないという,詩という音韻的技巧のさらなる手かせ足かせを担った難しい形式である。

|

Четырестопный ямб мне надоел: Им пишет всякий. Мальчикам в забаву Пора б его оставить. Я хотел Давным-давно приняться за октаву. А в самом деле: я бы совладел С тройным созвучием. Пущусь на славу! Ведь рифмы запросто со мной живут; Две придут сами, третью приведут. |

A b A b A b C C ※1 |

四韻脚・弱強格には俺はもう飽きた。 どいつもこいつもこれで書きやがる。これそろそろガキの おなぐさみにでもしたらいいんじゃないか。俺はというと かねてからオクターヴァに手をつけたいと思っていた。 正直,俺だって三重韻(※2)くらいうまく こなせるだろう。評判とってやるさ! 脚韻と俺とは気安い仲なわけで 押韻二つは勝手にやって来る。で,三番目も連れられて来る。 |

изд. 4-е. Л.:«Наука», 1977, с. 234.

※2 三重韻: Ab-Ab-Ab のように同韻脚の対が三重に押韻されること。

さて,このようなガチガチの厳格な詩形式にはめ込まれて,語られているのはなにか。

全四十詩節のうち最初の八詩節は,オクターヴァを採用する表明にはじまり,そこから詩語や詩の題材に関する論争的表明に割かれている。

まずは,詩語の問題。

|

... А подбирать союзы да наречья; Из мелкой сволочи вербую рать. Мне рифмы нужны; все готов сберечь я, Хоть весь словарь; что слог, то и солдат — Все годны в строй: у нас ведь не парад. |

... で,接続詞やら副詞なんかも採用してやる。 チンピラを集めて部隊をリクルート。 俺には脚韻が要る。俺はなんでも大切に扱う, 辞書のどんなことばでもだ。詩の音節も兵卒と同じ, 全員隊伍に加えてやる。閲兵式をやるわけじゃねえんだから。 |

『コロームナの家』の語り手はここで「辞書のどんなことばでも」使うと宣言している。詩に使われる語彙は,伝統的にある範囲内に限定されるものである。日本文学においても,和歌は漢語を使うことは禁じられていた。だからこそやまとうただったのである。その伝統に根ざした連歌でも,やまとことばしか使われなかった。芭蕉の句「世にふるもさらに宗祇のやどりかな」は,連歌の大家・宗祇の名(漢語である)を裁ち入れることで,連歌の世界とはことなる風雅・俳味を表現した。俳諧も詩語の拡張によって連歌から独立することになった。

チンピラだって兵力という,詩の構成要素を軍隊に譬える比喩を展開し,最後にその隊列をどこに配備するかについて語る。次の詩節は,詩の題材,テーマの問題を述べているのである。

|

Скажу, рысак! Парнасский иноходец Его не обогнал бы. Но Пегас Стар, зуб уж нет. Им вырытый колодец Иссох. Порос крапивою Парнас; В отставке Феб живет, а хороводец Старушек муз уж не прельщает нас. И табор свой с классических вершинок Перенесли мы на толкучий рынок. |

俺はいま競走馬と言った。パルナスの馬の側対歩じゃ こいつには追いつけやしない。もっとも,ペガサスも 老いぼれてもう歯もありやしない。蹄で打って湧き出た泉も 涸れ果てちまった。パルナスも雑草ぼうぼう。 アポロンはご隠居。婆さんミューズの輪舞も もうどっ白けというもんだ。 ということで,俺たちは軍営を古典の山の頂点から 蚤の市の雑踏へと移したわけ。 |

ここで述べられていることは,パルナスに住まう古典主義的形象はもはや時代遅れで,「蚤の市の雑踏」,すなわち,一般大衆のうろつく場所こそが新しい文学の舞台であって,そこにネタがあるということである。

このように『コロームナの家』の冒頭八詩節で詩の形式,素材,テーマを表明しているのだが,パラレリズム変奏の妙味が利いている。つまり,「三重韻」から「動詞脚韻」が導かれ,チンピラによる部隊に譬えられ,その喩えが「八列隊列」,「部隊の統率者」=作者と変転し,一方で軍の縁から「馬車」の比喩が出たかと思うと「競走馬」になり,「パルナスの老いぼれペガサス」に変奏されて行く。

こうした,ひとつのテーマを,比喩のパラレルとして変化させながら展開していく手法は,プーシキンの得意とする手法だと思う。『エヴゲーニイ・オネーギン』第四章には,詩を書く人と読んで聞かせる人と詩の内容というテーマが,レンスキイ/オリガ/哀歌にはじまり「ヤズィコフ」,「口やかましい批評家」を巡って展開され,最後に「私が 私の夢と/韻律の工夫戸の成果を読んで聞かすのは/わが青春の伴侶 年老いた/乳母だけだ」に変奏されていく構造は,幾何学的ですらある。

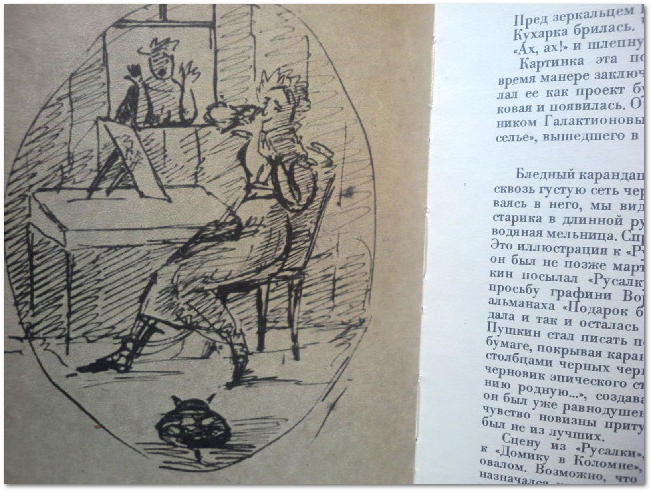

髭を剃るマヴルーシャ(プーシキン画)

Т. Г. Цявловская «Рисунки Пушкина» より

さて,残りの詩節で語られている「物語」はどのようなものか。要するに,「後家さんとその一人娘が教会に行った。留守を預かる料理女のことで胸騒ぎを覚えた後家さんが家に帰ると,その料理女が髭を剃っていた」というだけの,ホント,他愛ないものである。そして語り手は最後に言う —「それ以上なにも/俺の物語からしぼり出せはしない」。つまり,ここでは,他愛ない些事以外の「意味」をなにも導出でき(「しぼり出せ」)ないのだ,ということを示威的に述べている。

文学に何を求めるか。高邁な思想か。社会問題の提起か。夢か。エンターテイメントか。端正な美学か。

『コロームナの家』が書かれたころのロシア,ひいてはヨーロッパの文学思潮には,古典主義とロマン主義の対立があった。作家・詩人が新しい文学を求めた地殻変動期ともいえた。そして,古典主義にせよ,ロマン主義にせよ,歴史的栄光,英雄的所業,情熱的恋愛,宗教的敬虔,高い理想,深い思想,人生の教訓,高雅な趣味,鋭い風刺,機智に富んだユーモアといった,「意味」が求められていた。これはいまもあまり変わらないといえるかも知れない。読者は作品からなにか意味を「しぼり出」したいものだろう。『コロームナの家』は,「意味」を「しぼり出」したい当時の批評家から,「たんなる生活の些事」とクソミソに批判されたようである。

プーシキンの創作過程において,作品の主人公はどんどんその社会的地位・経済状況を下げて行ったという傾向がある。『ルスラーンとリュドミーラ』のルスラーンの神話的・英雄的主人公(神話的形象,あるいは,愚かな一般大衆の上に立つ才能の持ち主・英雄的貴族)がどんどん零落して,『エヴゲーニイ・オネーギン』の落ちぶれた貴族オネーギンになり,『青銅の騎士』に至っては,地位も名誉もなにもないエヴゲーニイ=一介の平民にまで落ちた。後者二作品では主人公の名がともにエヴゲーニイであるということが,その零落というテーマの連続性・一貫性を強調している。

これと軌を一にして,プーシキン作品の語彙も,伝統により聖化された高位の詩語からどんどん俗語に下って行く。語彙の層が下がることはすなわちテーマも高踏・高尚・神話・歴史的事件から通俗・些事に下って行くことでもある。「詩的」な事柄から「散文的」なそれに移行することでもある。「辞書のどんなことばでも使う」,パルナスから「蚤の市の雑踏」に兵隊を移す,というのはその表明なのである。

そしてプーシキンはこうした下への指向を,意識的・論争的に推し進めた。この背景には,ロシア独自の国民文学を巡る考察において,当時のロシアの文学趣向を決定づけたフランスかぶれの貴族趣味・古典主義への嫌悪,ナポレオン・バイロン的英雄礼賛とドイツ観念論に特徴付けられるロマン主義への懐疑によって,ロシア民衆寓話やルネサンス文学(シェークスピア,ラブレー,ボッカチオ等々)の人間的生の充溢と,それを表現するための語彙・手法的自由への問題意識があったと考えられる。

「女料理人マヴルーシャは,後家の一人娘と同衾するために実は男が女装し,後家を欺いていた姿だった」,というお笑い裏事情を想起させる他愛のない楽しい小話を語りながら,一方で,物語に適用するにきわめて困難な弱強五韻脚オクターヴァ詩節形式に敢えて則り,文学表現・内容・形式の問題を諧謔的に表現した点で,きわめて知的な作品である。女料理人が髭を剃るというくだらない些事がなんとファンタスティックな絵であることか,と思えてしまう。

この作品は「詩」なのである。詩であるからこそ,次の「交番の裏手に」というような散文的な表現がことさら諧謔的に響いて,ちょっと吹き出してしまう,そういう面白さがあるのである。

|

... Теперь начнем. — Жила-была вдова, Тому лет восемь, бедная старушка, С одною дочерью. У Покрова Стояла их смиренная лачужка За самой будкой. Вижу как теперь Светелку, три окна, крыльцо и дверь. |

... はじめるとするか。— むかしむかし, 八年ほど前のこと,貧乏な後家の婆さんが 一人娘と暮らしていた。ポクローフ教会通り, 交番の裏手に,二人のつつましいあばらやが あった。いまでも眼に見えるようだ, 明るい小部屋,三つの窓,階段と扉。 |

アンドレイ・シニャフスキイは,勇敢にも,プーシキンの本質は「軽さ」だと評した。俺ならプーシキンの魅力は「俳味」だと評したい。「重い」思想性がロシア文学の属性だと勘違いしているドストエフスキイ一辺倒の日本人インテリにはまずわからないだろうな。

『コロームナの家』は冒頭にしるしたように文庫などの簡便な本としては読むことが出来ない。河出書房新社から出ていた『プーシキン全集』第二巻に収録されているので,古書で取り寄せてお読みいただきたい。