終戦の日を過ぎ,夏の甲子園のサイレンも消え,熱い地面を秋霖が潤す八月の末になると,ふっと少年のころの記憶が降って来て郷愁にかられることがある。友人と喧嘩して唾を互いの顔に何度も吐きかけ合った感触が突然生々しく蘇って来たりする。そのあと家に帰り母親から叱られ呆れられ,「あんた,何回いうたらわかんねん……」。ひぐらしと母の小言や生返事。そうした記憶に胸が騒ぐ。それは耳鳴りに襲われるときのように前触れもなく訪れる。

夏の終わりの郷愁。日影丈吉(1908-1991)は,胸ふたぐほどに,切なくなるまでに,それを感じさせる,私のもっとも愛する作家である。彼の処女作『かむなぎうた』(昭和二十四年,『別冊宝石』初出)ほか,未刊行短篇を集めた『暗黒回帰』(昭和四十九年,牧神社刊)は,大人になってから己の孤独な少年時代の未分化の生を紡いだ,郷愁のアラベスクとでもいうべき傑作である。発表当時に江戸川乱歩を絶賛させた『かむなぎうた』がこの短篇集の筆頭を飾るに相応しくかつ支持するファンの多い作品であるわけだけど,ここでは『暗黒回帰』所収の一篇『ふかい穴』(昭和四十三年,『推理界』初出)を取り上げる。文庫でわずか三十二頁の短篇である。

語り手「私」の伯父・蕗谷貞吉の明治のころの昔話。貞吉は,西郷隆盛に共鳴する国事犯として獄中にいたその父(「私」からすれば母方の祖父)から,ある女殺人犯の斬首の有様を聞かされた。刀を前に女が男の名前をしきりに叫んで取り乱すので,首切り役人が幾度か切り損じた後にようやく女の首を落としたという。その後「私」は貞吉伯父に連れられて上野の博覧会に行き,そこで陳列されていた女の見事な刺青の皮膚に非常な印象を受けるとともに,それを目にして何かに打ち拉がれたような伯父を怪しむ。博覧会観覧のあとに入った料理屋で,伯父はある女の思い出を「私」に語って聞かせる —

貞吉は,神田の貧しい下町で母と二人で暮らしていた七歳くらいのころ,近所の友人・炭団子(その母が炭団作りを内職としていたから付いた渾名)に連れられて入った蕪雑な駅舎敷地内 — しかし子供にとっては薮の深い山奥のような魔所 — で,大きな深い穴に落ちる。炭団子は貞吉を見捨てて逃げてしまう。そこへ「伊万里焼の陶器のような」白い手に引き上げられ,貞吉は助けられる。その手の持ち主は「凄いほど美しい顔」をした女だった。貞吉は彼女から「叱られるからここには二度と来てはいけない」と優しく諭される。

この事件を契機に貞吉は,かつて芝居でみた子持山姥(こもちやまんば:一子・怪童丸とともに都を追われ,世を呪い人を恨んで,信州の山奥で山賊と化した女の物語。源頼光の武勇に屈服した際に,山姥は己の命を差し出してわが子・怪童丸の助命を乞う。古来,神楽舞の演目として有名である)の幻影を彼女に重ね,「恐ろしい魔所」に棲む,現実を越えた美しい女として,恐れと憧れの混じった思慕を抱く。女への関心に突き動かされる貞吉は,炭団子に導かれて覗き見した銭湯で,女が背一面に天女の文身を施しているのを知る。その後,炭団子とともに女の家を覗き見して,異様な光景を見てしまう — 行燈の弱い灯火ひとつの蚊帳の薄闇のなかで,裸の女が何かに股がり体を上下に揺らしながら両手をそれに押し付けているように見えた。炭団子は,これは女が男の首を締めて殺そうとしているのだと主張する。

しばらくして貞吉は大人たちの噂話を耳にする。お絹というその女は,病気の亭主を抱えて仲睦まじく暮らしているようだが,一方で,羽振りのいい商売人と出来ているらしい。最近亭主の姿を見なくなったという。炭団子は,お絹が鬼婆のような悪い女で,あの宵に亭主を締め殺したに違いない,羅卒(警察)に訴え出て褒美を貰うと言い張る。

貞吉はお絹を救いたい一心から,あの深い穴に炭団子を落としてその口を封じようと考える。ところが,いざという段になって炭団子を陥れるに躊躇い,逆に自分がまたもや穴に — 今度は底まで — 落ちてしまう。穴の底にはお絹の亭主の屍体があった。

『ふかい穴』の筋は以上のようなものである。

語り手「私」が震災前の大正時代に聞いた,伯父の明治の幼少時の思い出話を語る,という再話の手法によって,時代を手繰る扉が重層し,時代風俗の相貌のみならず人間精神も杳として昏くなってゆく。そのような朧に霞む遠い時空において,家屋,道,空気みなが炭団くずに汚れたような見窄らしく貧しい世界と,極彩色の絢爛たる文身を彫れた晧白の美女の姿がその暗闇に揺曳する幻想的・耽美的世界とが対立している。この二つの世界の強烈なギャップと緊張とが,二つに共通する失われた時代に特有の世態風俗という通奏低音によって,主人公の抒情的郷愁として聖化される。

この昏眊と鮮明との共存を可能としたのは,語りの巧みさにある。たとえば,女の文身の描き方にそれが認められる。少年貞吉の視点から,彼が垣間見た生きた女の文身の一瞬の残像によって物語の遠い過去の記憶の朧な幻影性を表現する一方で,語り手「私」の視点から,女の死後展示された刺青の詳細な図柄を描くことによって,フォーカスの鮮やかな現実感を印象付けるのである。女の文身は,語り手「私」が自分の目に収めた唯一の物語のよすが,「私」と伯父とが唯一現実的に共有するものである。本作品のカバーショットととでもいうべき象徴的絵を構成するに,心憎い設定である。

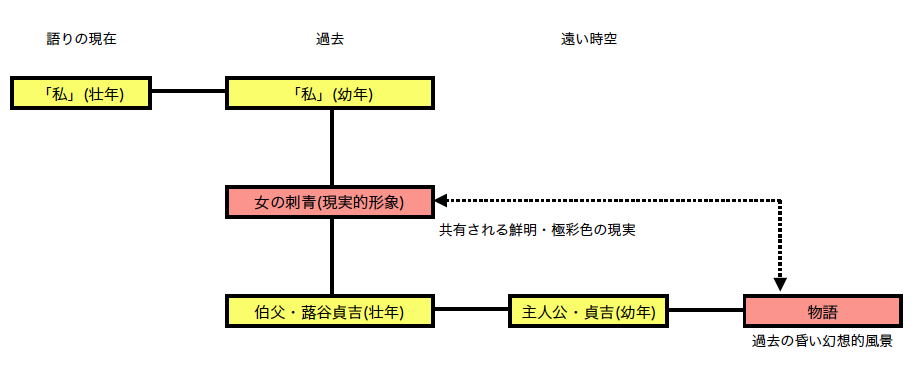

日影丈吉『ふかい穴』語りの構造

物語の焦点にある女主人公の相貌において,世間からみた毒婦・犯罪者と,貞吉個人にとっての運命的女,という対立が読み取れる。世間を代表する周囲の大人たちは,お絹の艶っぽい外見とスキャンダルにしか関心がない。炭団子は貞吉と同じ年頃ではあるが「世間」側の立場にいる。炭団子にとってお絹は「鬼婆みたいな」「わるい女」である。貞吉の情念において,これらの要素はまったく意味をもたない —

におい,ぬくもり,肌ざわり,眼つき……それは彼がはじめて感覚した女である。そして,いくぶんは,あの薮かげの草立った土地の主,野槌とかいう神の眷属かとも思えるのだった。

という,お絹に対する個人的・主観的な表象が,貞吉にとってのすべてである。子持山姥への言及によって,貞吉の目から見たお絹には,疎外され神格化された危険なファム・ファタル的美貌と同時に,ほのかな母性をも付加されている。子持山姥は,疎外する世界への呪い,悪と母性を体現しているからである。母性の要素は,物語の進行と直接的な関りをもつことはないが,母子家庭の貞吉の潜在的な心的傾向の特徴描写として心を打つものがある。

貞吉が炭団子を穴に陥れて殺そうとするのは,この世間と個人の対立のモチーフの現れである。この対立の破局的終末に,最高の世間たる国家権力によってお絹が殺人犯として斬首される図がある。

ところで,『ふかい穴』の語りの中心にあるのは,貞吉個人の心の諸相である。事件のリアルな描写,解明に至るための事実の伏線を張ることよりも,主人公の世界表象を描くことに注力している。これは貞吉が世間の言うことをまったく意に介さないのと相応している。たとえば,貞吉が深い穴から女に助けられたあとの次の描写 —

家にたどりつくと同時に,彼は発熱して倒れ,それから二日,夢うつつのうちに過ごした。そのあいだ苦痛と陶酔のまざりあった夢を見続けた。彼は山の中で,しどけない恰好をした女と遊んでいた。それが二,三年前に,父や母と山村座へ行った時に見た「子持山姥」の幻影だとは,彼は気がつかなかった。そして山姥はもちろん例の女だった。

だが,彼の夢は,四季の山めぐりの踊りのように,ながながとしなやかに続くものではなかった。幻燈の人物のように,ぎごちなく,打ちあげ花火のように放胆に,万華鏡のように意味がない。それは空に散る大きな花弁のような,花紋のある白い腕や脚の……関節のはずれた,ばらばらの人体の……ひどく空想的なかたちの性器の……無意味に分裂する細胞の……スライド的幻影に似ていた。

このように,事件の過程で主人公の想像力が幻想的に駆け巡る。そして,事件のリアリスティックな解明よりも,事件によって突き動かされる主人公の想像力の発露にこそ,作品のインタレストが据えられている。思うに,ここに日影ミステリーの大きな特長,美点がある。

なぜに女は亭主を殺さなければならなかったのか(貞吉の言うように,もし女が病気の亭主を邪魔者だと疎んじていたのだとしたら,亭主を見捨てて情夫と逃げれば済む話じゃないか?)。そもそも,本当に犯人は女なのか。どのようにして犯行に及んだのか。さらには,女が死に臨んで叫んだ男の名は,亭主と情夫のどちらだったのか。通常のミステリーでは必ず詳らかにされる,動機や,手口や,証拠隠滅手法(トリックというべきか)やといった「事件」の核心は,謎のまま残る。なのに,そんなことには文章の運びはまったく関心を向けていない。「本格もの」を指向するミステリーファンはこの側面を否定的に捉えるかも知れない。

しかし,ここに『ふかい穴』に限定されない日影ミステリー作品の顕著な特質がある。すなわち,ミステリーのカタルシスの核心にあるのは,事件の謎の解明ではなく,人間の昏い心模様の描出なのである。猟奇的事件の真実の異様な発火ではなく,事件の様相に応じて揺れ動く人間的情動の,破局へと向って突き進む期待感なのである。事件の謎のまま残される要素は,却って人間の深層の闇,女のミステリアの魅惑の色をいよいよ深め,奥ゆかしい読後感をもたらしている,といってもよい。

日影丈吉作品は私にとってどれも一級品なのだが,とくに『ふかい穴』を取り上げたのは,これが私自身の幼いころの記憶を呼び覚まし揺さぶる作品だからである。

「私」(括弧付きは『ふかい穴』の語り手のほう。ただの私はただの私。ややこしい)が小学生のころに,五十二,三になる伯父から,七歳くらいのころの魔性の女の思い出話を聞く。それを「私」が大人になってから語る。これが『ふかい穴』の作品構造である。どうやら「私」も伯父とほぼ同じ歳にこの物語を語っているようである。こうして,語り手の現在と幼年時,「私」に語った当時の伯父の現在と語りのなかの幼年時 — これら四つの相があたかも同じスクリーン上に分ち難く投影されているような,抒情と記憶の表象とが曖昧に配置された独特の遠近法・モンタージュがあり,思うに,この手法こそがいま現在の生に強烈に作用する郷愁を表現しているのである。

さらに,読んでいる私自身,語り手「私」と「過去に生きている」伯父とほぼ同じ年であり,貞吉と同じ年頃に,貞吉と同じように,いまも脳裏に生きている妖しい白い肢体に心を動かされたと来れば,作品の表象は — 四つの相にもう二つの読み手の相が加わるのだから — ただならぬ様相を帯びて,私は異様な気分にさらされているところなんである。再話という構造が,語る者(作者とは言わないが),語られる者(対象),語りを聞く者(読者)の三者が同じ生(過去と現在)を生きているような錯覚を生み出している,とでもいうような。

小学生に上がる少し前,アパート暮らしだったわが家は銭湯を使っていた。そのころの大阪の下町(大阪市東住吉区瓜破)は内風呂のない家が多かったと思う。父と男湯に入るのだが,幼い私はふるちんで番台前の仕切を潜って女湯のほうに行き,「もう上がるで」と母に伝えに行くこともあった。子供なので誰も見咎めなかった。

そんなとき女湯でみた,『ふかい穴』にあるような「凄いほど美しい顔」をした,肩の辺りで髪を切りそろえた,透き通るように肌の白い若い女の記憶が,いまだに頭から離れない。南国育ちの肌の浅黒い母と比べると,その白さは薄い青にさえ見えた。男湯でしばしば目にする,全身に昇龍の文身を入れた角刈りの男と連れ立って,この女が藤色の銘仙姿(だったと思う。その当時,昭和四十年代のはじめごろは,普段着に和服を着ける女性はまだ珍しくなかった)で大和川の堤防から続く坂を下って風呂屋に歩いて来るのを,私は見たことがあった。

頸元から乳首へと放出される流曲線。鎖骨から肩先に向けてやや盛り上がり二の腕へと落ちる,もうひとつの優しい曲線。秘所を手拭で隠した輝かしい白い裸体。女と並んで歩く極道者の恐ろしい刺青。『ふかい穴』をはじめて読んだ学生時代,『ふかい穴』の銭湯のお絹は私の白い女の記憶と一直線で結び付いたのだった。

『ふかい穴』が書かれたころは,銭湯で私と同じような体験をした読者は決して少なくなかったのではないか,と私は確信している。つまり,私の読み方・思い入れは私の個人的経験に依存した独りよがりではないに違いない,ということなのである。そう勝手に思っている。

私が今回『ふかい穴』を再読した『日影丈吉全集 第六巻』と,学生時代にはじめてこの作品に出逢った現代教養文庫版『日影丈吉傑作選 第一集・かむなぎうた』とを掲げておく。