安部公房の『壁』の終章『バベルの塔の狸』には,狸たちに追われる「ぼく」が逃げ道を探すうち,「シュール・レアリズムの部屋」に紛れ込むくだりがある。そこにはいくつもの穴が開いており,様々な方程式が書き付けられている。切羽詰まった逃亡に立ちはだかる数式のモチーフ。

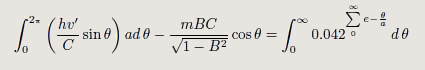

「ぼく」はできれば無限大の穴を探って逃場を求めようとして「一番訳の分らない式」の穴を選択する。でもこの方程式,ちょっとヘンで解けそうもない(数式を LaTeX で組んでみた)。

「ぼく」と同様,「考える暇がないので,いい加減にこれと思う方向に行」くしかないこともある。

ところで,この穴,「壁は一面鼻汁のようなもので覆われ,うねうねと曲り,広くなったり狭くなったりして,狭いところは四つんばいになってやっと通れるくらいでした」と描写されている。古来,洞窟や洞穴は膣の確固たるシンボルである。この「鼻汁のようなもので覆われ」た穴もそれに連なる表象だとすれば,数学とエロスとの結合の文学表現として注目してよい。